こちらのHPは入試情報、事務関係、高文連関係にいたします。

今後のHPについては下記リンクよりご覧ください。

2025年2月27日(木)よりリニューアルオープンしました。

ぜひご覧ください。

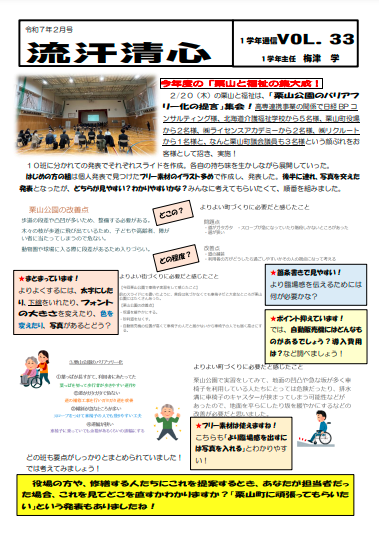

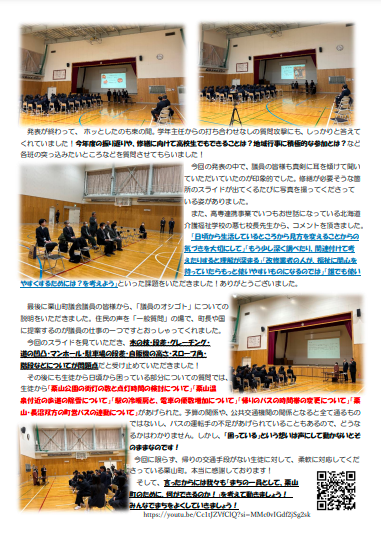

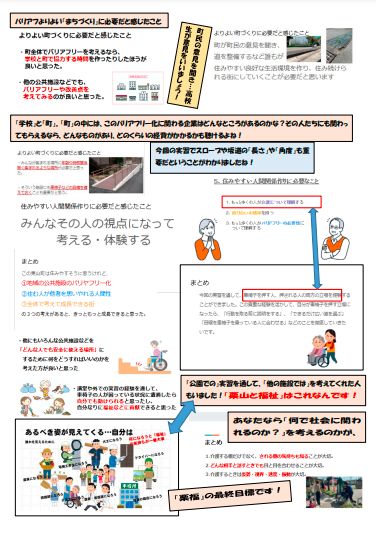

2月20日に栗山公園のバリアフリー化の提言にむけた学年発表会を開催!実は今回お客様もしっかりと呼んでの「本気」の発表会でした。

各クラスから5グループずつの発表がありました。内容を相手に伝えるためには、どんな工夫が必要かを知ってもらうために、あえてこちらではあまり詳細まではアドバイスはしませんでした。

さて、徐々に増えていく挿絵や写真を見て、あなたはどう思ったでしょうか?

「どこ」にある「何が」現在「どんな状態」で、「どんな補修が必要か」を見てもらう必要がありますね!あとは、「誰に依頼するか」「予算は」「優先順位は」といったことも必要になります。

全てがすぐにとはいきません。そして、気づいたからには我々高校でもできることはあるはずです!高校生として、高校の職員として「栗山」で生きている私たちの手で、いいまちづくりをしていきましょう!

来年度には、1年生に「栗山と福祉」とは何ぞや?を伝えてもらいます!そして、この活動を継承しますよ!さて、先輩としてどんな発表になるか今から楽しみです!

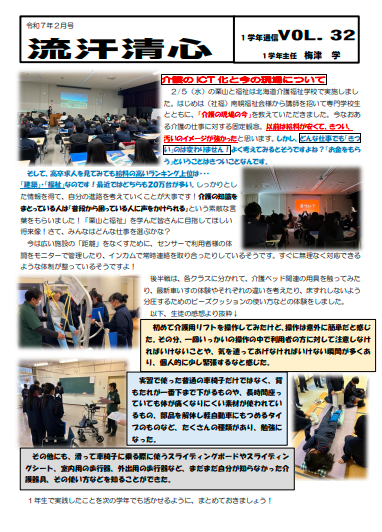

2月5日に介護のICT化についての講話と、介護機器の体験を介護福祉学校様で実施しました。

南幌福祉会様から講師を招いて、介護現場の現状を話していただき、生徒たちが抱いている介護についての負の固定観念を払拭する授業でした。

後半は実際にベッドから利用者様を車いすに誘導するための介護機材に触れ、スムーズに行うにはどうすればいいかや、床ずれを防ぐためのクッションの置き方などを学びました。

栗山高校生は普通科であるため、全員が福祉の仕事に就くわけではありません。しかし、福祉の勉強をすることで、「普段から困っている人に声をかけることができる思いやりのある人になること」、「どんな仕事に就いても日頃の生活から普通に介護の知識は必要であること」、「将来自分や家族に対して関わる際にも必要であること」を勉強するとても意義深い授業となっています。

2年生になったら「認知症」についての講義を主として、介護についての勉強をしていきます。

↓こちらをクリックしていただくとPDFファイルをご覧になれます。

盲導犬講習会を実施しました。

盲導犬の一生についてのお話を聞き、どんな訓練をしているのかを学びました。また、一緒に歩行訓練をし、盲導犬の賢さに感動していました。

後半の白杖を使った実習については、前回の介護福祉学校でのおさらいとなりましたが、やはり1回やったからといって身についているわけではないので、反復練習の大切さを身に染みてわかりました。今後も既習事項を使った体験があるかと思います。やる前にもう一度思い出す作業が必要ですね。

※動画に飛ぶ場合、下の水色のpdfとなっているものをタップするとPDFに飛べますので、そこからURLをクリックするか、QRコードを読み込むとスムーズに見ることができます。興味のある方はそちらからご覧ください。

12月はじめは介護福祉学校パラスポーツ体験を実施。

一つ目はブラインドマラソン。自分たちで作成したアイマスクで伴走者とともに歩行、マラソンをしました。介護福祉学校での障害物コースでの体験が活かされてかスムーズに行っていました。ここでも声掛けの大切さは変わりませんね。相手に不安を与えないような心配りを見せましょう。

二つ目はインディアカ。こちらはニュースポーツ。今回はラリーを重視で実施しましたが、なかなかうまくいきません。さて、どうすれば相手がレシーブしやすいようにできるかな?自分のカラダとも相談です。そんなこんなをしながら振り返りを実施。お互いの意見の交流はできたでしょうか。こういう経験が自分の殻を破ってくれるのです。ぜひ積極的に交流しましょう。

「栗山と福祉」と「総合探究の時間」の中で、大学見学と進路相談会に行ってきました。1日目は当別町にある北海道医療大学に行き、3班に分かれてボッチャ体験や、車いす体験、視野狭窄体験を実施。広くて綺麗な大学での体験でみんな楽しそうでした。

お昼は学食で好きなメニューをご馳走になりました。とてもおいしかったです!ありがとうございました。午後からは栗山町に戻り、スポーツセンターで進路相談会。「色んなものを見聞きしなさい」と空いているブースに生徒を誘導していきました。

「自分の思っている第一希望」≠「将来の進路」とは限りません。

今後も相談会では積極的に話を聞きましょう。話を聞いて「やっぱりここ」「やっぱり違う」という経験がこの後生きてきます!動いたものが勝つのです。先生も空いているブースにはどんどん行って名刺交換をします。こういうところから次の企画が生まれるのです!そして、他校生も誘導します!こういうイベントは積極的に動くと楽しいですよ。

2日目は北広島市にある星槎道都大学へ。こちらでは午前中、社会福祉学科でコミュニケーショントレーニングを実施。正確に物事を伝えることは難しいですね。昼食を終えてからは今年度は希望学科に分かれての体験にしました。建築・デザイン・経営学科に分かれて体験実施。各学部とも楽しそうに体験していました。

2日間にわたって、色々な体験をしたと思います。自分の進路選択をするためには情報が不可欠です。自分が人の役に立つためには、どんな道があるかを考えるにあたって、このような体験を大切にしてください!

さて、次はどんな体験を考えようかな?先生たちも楽しいです!

「栗山と福祉」の中で、視覚障がいについて考える授業を実施しました。生まれながらに光のない世界で生活する人たち、病気や事故などで光が奪われていく人たちのことを考えてみましょう。そこにはどんな苦労があり、苦悩があるのでしょうか。そして、私たちはどんなことで支えられるでしょうか。

座学の後は、アイマスクをして実体験。いきなり階段からのスタートです。2人一組になって進みます。

どんな声掛けが必要ですか?

介助者はまずは自分が何者かを示す。

どちらに立っているか、どちら側で介助してほしいか。

距離・歩数・物の有無など正確に伝えることが大事。

講堂では、コースに様々な障害物を設置し、お互いに声をかけながらゴールを目指しました。もし白杖を持っている人がいたら、勇気をもって声をかけてみましょう。皆さんがその方々の「目」となり暖かな「光」となってあげてください。

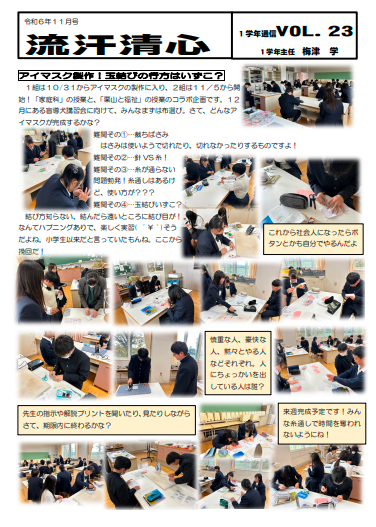

それと同時並行して、家庭科ではアイマスクの製作を実施。さて、久しぶりの裁縫セットに悪戦苦闘ですが、それぞれ好きな布地を選んでいざ!数学科ですが、私も補助としてお手伝い!好きなんです。裁縫。完成が楽しみです!

完成したアイマスクは12月のパラスポーツと、盲導犬講習会で使用します!完成を急げ!

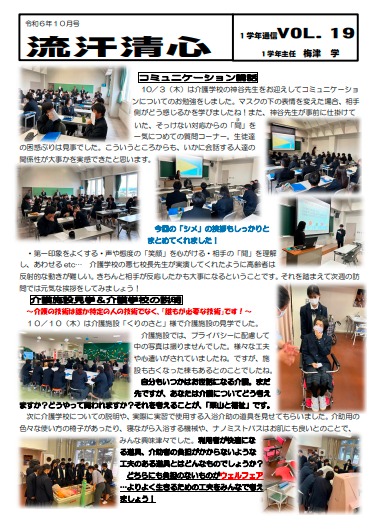

今回のコミュニケーション講話は高専連携事業でお世話になっている介護学校の先生が来校してくださり、実施。介護施設訪問の前に、「マスク越しの表情」についてや、高齢者の方々への応対方法などを教えていただいた。普段友人同士でも気を付けるといいポイントがたくさんありましたね。相手に伝わっているかをしっかりと確認すること、リアクションを待つなど、まずは自分の心にゆとりをもっていることが大事ですね。

介護施設訪問では、実際の介護施設の現状を教えていただきました。利用者の方々や、介助者、施設を見て思うことがあったかと思います。色々なことを感じてもらえたらと思っています。

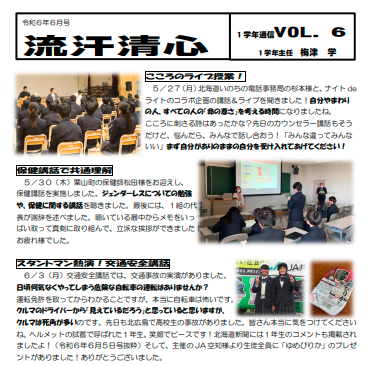

その他にも、栗山高校では「命」や「こころ」に関する授業がたくさんあります。こころのライブ授業で命の尊さを考えたり、カウンセラー講話で悩みについて考えたり、保健講話での様々な考え方、感じ方を持った人がいることを学んだり、交通安全のスタントを見たり、交通事故で亡くなった子供を持つ方の講演を聞いたりしています。

そういった「他者を尊ぶ」ための授業を通して、自他の違いを理解し、協調性をもち地域社会をよりよくしようとする大人になってほしいと考えています。

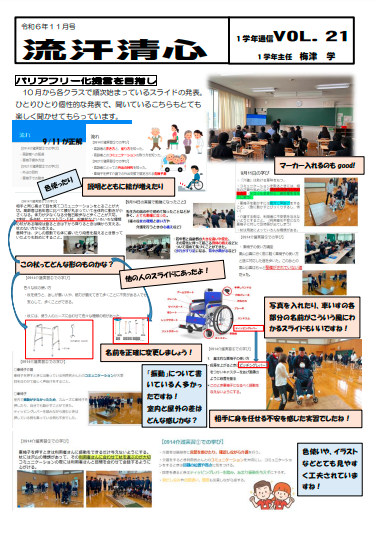

9月から実施している車いす実習。栗山高校では、「栗山と福祉」で福祉の勉強や、よりよい町づくりをするために車いすの体験がとても多いです。高専連携をさせていただいている介護学校で、まずは車いすの基本操作や各部の名称、利用者に対する声掛けなどを教わります。そして、いよいよ体験。押す方が大変なのはもちろん、乗ってみるとびっくり。乗っている方も介助者と息が合わないと怖くて大変だということに気づきました。講堂に障害物を設置しての体験ですがみんなどうだったかな?様々な気づきがあったようです。

介護学校での基本操作を教えてもらった後、日を改めて栗山公園にみんなで行ってきました。日頃から行っている栗山公園ですが、車いすに乗ったり、押したりすると気になるところがたくさんあります。まずは駐車場からの出入りが段差があって不便!排水溝やマンホール、石畳などの凹凸でこんなにも不便を感じるとは…木の枝や、坂道なども普段は何とも思わないようなところが難関となり、障害物走のような感じでした。これは体験してレポートをかいて終わりではいかん!ということで、栗山高校は次の段階へと進もうと思います!下は先生がまとめたものですが、生徒たちも気になったところを発表してみようとなりました。

10月からは、それぞれスライドを作成して一人ずつ発表しました。同じ「車いす体験」をしても、色々な視点があるんだと思いました。まとめ方のうまい人、写真やイラストなどをうまく使う人、トイレのドアの幅や重さ、車いす用の自動販売機の設置なんかにも焦点を当てている人もいたり、どうすればよりよい町になるかを考えた生徒たち。これをこのままにすることなく、11月現在はみんなの意見を集約すべく、各クラス5グループに分かれてスライドを再構築しています。今後はそれを発表し、最後は介護学校、町の役場、教育委員会、地元企業や中学生にも聞いてもらえるような発表会を考えています。そして、町に栗山公園のバリアフリー化を提言し、それを次年度の1年生に継承していきたいと思います。さて、このプロジェクトは今後どう進んでいくのかお楽しみです!

6月は2年生がインターンシップに外部で実習、1年生は職業ガイダンスで栗山町や近郊にある企業を学校に迎えてのお勉強会。栗山町のブランド推進課が企画してくださり、例年実施されているこの企画。17社もの企業が来校し、仕事について教えていただきました。今後は説明のみならず、ここで体験ができたり、インターンシップで行った2年生がサポート役にまわって企業の説明ができるとよりいい会になると思いますね!なんてお話をブランド推進課の方とも話しました。今あるものを「より良くする」ことは生徒だけでなく、学校側や町側でも考えることが大切!総合探究とは地域のみんなの力を結集することなんです!皆さんのアイデアやご協力をお待ちしています!

「栗山と福祉」と「家庭科」の連携授業

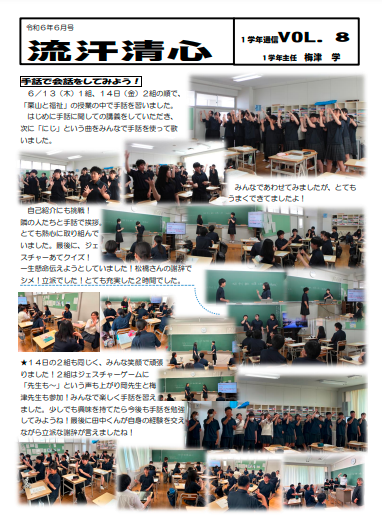

「栗山と福祉」の授業の中で、手話の会から講師を招いてクラス毎に手話を学びました。生徒たちはすぐに手話を覚え、「にじ」をみんなで手話を使って「うたい」ました。自分の名前を教えてもらい、手話で挨拶をしたり、ジェスチャーゲームをしたりみんな楽しそうにしていました。3か月後に保育園で「にじ」を披露するために、みんな真剣!

6月に教わった「にじ」を9月に保育園で実演!家庭科の授業で、こどもたちとの遊びを考えていざ!こどもたちを笑顔にすることはできたかな?男子は苦戦してた様子だったそうですが、こういった異年齢の交流ができるのはとてもいい経験になります。ここで出会ったこどもたちはきみたちが将来「支えてあげるべき人」で、「支えてもらう人」です。色々な人やモノ、事柄がつながっているということを実感できる授業となりました。

「栗山と福祉」の授業では、栗山オオムラサキの会の会長様に来てもらい、栗山町の歴史や、「福祉のまち」として町立の介護学校を設立した経緯、「里山」をつくり、町民で子供たちを育むために奮闘していただいたお話を聞かせていただきました。栗山町の教育や福祉にかける熱意が伝わりました。

また、里山保全活動についてで、雨煙別学校から外部講師に来ていただき、栗山町内近隣の生徒たちがここで実習してきた写真のスライドを見ながらどんな活動をしてきたかを振り返りました。久しぶりに懐かしい写真を見て、やってきた実習を思い出した様子でした。

栗山高校は、スクールカウンセラーもいます。様々な悩みを一緒に解決するために、話を聞いてくれます。悩んだ時の対処法や「周りの大人に頼っていい」というメッセージを伝えてくださいました。定期的にこのような悩みの解決するための講話を実施しています。

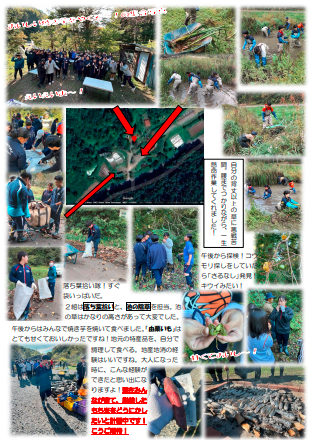

さて、いよいよ里山保全活動です。こどもたちが植えた稲を補正したり、抜けてしまった稲を戻したりしました。植えっぱなしではいけないんですね。見守りが大事だとわかりました。そして、田畑には様々な動植物がいました。みんなそれぞれ観察したり、捕まえたり(蛇も)と楽しそうでした。河川の土砂撤去や、水路の補修、苗づくりなどやることがたくさん。子供のときも誰かがこうやって下準備してくれていたんですね!今度はみんなが返す番です!物事は絶え間なく循環しているんです!

春に続き、秋にも里山保全活動を実施しました。秋は植えた稲がしっかりと実り、それを丁寧に脱穀しました。また、水路の整備も春に続き実施。本当に自然はすごいですね。手入れをしないといけないということがわかります。この生態系を維持するお手伝いは誰かが永続的にしていかないといけませんね。そして、午後からは「由栗いも」で焼き芋体験をしました。地元の名産を食べる!いいですね。とろけるような食感で甘くておいしかったです。農家さんのお話も今後聞けたらと思いますね。

さて、このもち米!今後どうなるでしょうか?先生は植えて、脱穀まで関わったなら…アレがしたいのです!どうなるかわかりませんが、実現したいです!できれば、関わった子供たちにも振る舞いたい!現在計画中です!こうご期待!

栗山高校では、4月体育の授業の中で1年生のアイスブレイクをします。

外部講師の方にも来ていただき、チームワークを育むバルシューレをみんなで実施しました。生徒たちは色々と作戦を考えて、話し合いをして「ルールの穴」を見つけたり、成功するために試行錯誤していました。こういう経験を通して、話し合いの大切さや、達成感を感じてもらえたのではと思います。

各部活動も活発に活動しています。高校生でしか味わえない経験をたくさんしてもらいたいと思います。総合探究は教科や、部活動などで疑問に思ったことや、興味を持ったことを突き詰めていくことでもいいので、色々な経験をしていきましょう。

栗山高校は、学校設定科目である「栗山と福祉」、総合的な探究の時間とも連携した「里山保全活動」といった特色ある教育活動を実践しています。教科や各種行事の垣根を越えて実践している教育活動をここでは紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

=内容=

栗山町は「福祉のまち」です。地域を知り、そのまちで「福祉」を柱として学んでいく中で、手助けが必要な人たちについて学び、知識や技術を習得するとともに自分が社会の一員としてどのような形で貢献していくかを3年間で学んでいきます。

栗山町の歴史、里山での農作業(保全活動)、パラスポーツ体験、手話を学習しての異年齢交流、車いす実習や視覚障がいについての実習や盲導犬講習会、認知症やヤングケアラーについてを「栗山と福祉」や総合的な探究の時間、または体育、家庭科、数学などの教科とも連携しながら「学習・体験」、「振り返り」、「スライド作成・発表」、「反省」を繰り返しながら自分探しをしていきます。また、進路行事の中で、職業ガイダンスやインターンシップ、大学見学、進路相談会などを通して職業観の育成や、自己の進路実現へと向かえるように支援していきます。その奮闘ぶりを皆様にもお伝えできればと思いますので、よろしくお願いいたします。

北海道栗山高等学校

〒069-1522 北海道夕張郡栗山町中里64番地18

TEL (0123)72-1343

FAX (0123)72-1073

E-mail : kuriyama-z0@hokkaido-c.ed.jp

(注)迷惑メール対策のため、@を全角にしています。

高文連空知支部事務局

お知らせです。

「岩見沢市民会館 まなみーる」を使用する場合は次の資料をダウンロードして

ご活用ください。

報告様式A~Dをアップしましたので

各校でダウンロードしてご活用ください。